|

1406年に明の三代目の皇帝永楽帝が建設し、明・清両代の24人の皇帝がここに居住した。康熙帝、乾隆帝の時代に清朝が最も栄え、宮廷文化が花開いた。 清朝末期に西太后が権力を誇り、清朝最後の皇帝薄儀まで皇帝の居城だった紫禁城、即ち、故宮がそのまま博物館として公開されている。故宮全体は故宮の北にある景山公園の山上にある「万春亭」から見渡すことができる。(下の写真) |

|

|

「紫禁城」は、1406年に明の永楽帝の命により造営が開始され、全国から数10万人の労働者と数100万トンに及ぶ建築資材が集められ、完成までに15年の歳月を要した。以後、明、清代の皇帝24人がここを居城とした。 故宮の規模は、東西735メートル、南北960メートル、敷地面積72万平方キロメートル、周囲を高さ10メートルの壁に囲まれ、幅52メートルの堀に巡られている。建造物700余、部屋数9万9000、所蔵品数100万点に上る故宮は、建物自体が重要な歴史的資料となっている。 |

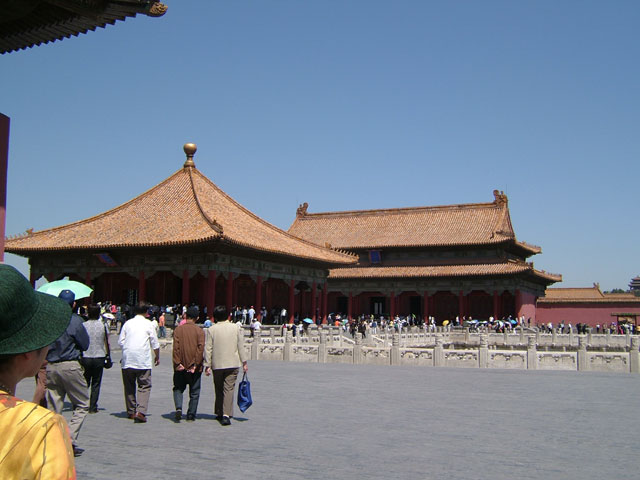

■中和殿と保和殿(左の写真) 故宮は大きく「外朝」「内廷」に分けられ、「外朝」は主に公の行事を行う場で、太和殿、中和殿、保和殿の3殿からなり、「内廷」は乾清門以後の乾清宮、交泰殿、坤寧宮、東西6宮などの宮殿群からなり、皇帝が日常政務を取り仕切ったり、住居があった場所、皇后・貴妃の住居として利用した場所を"後宮"と呼んだ。ここに現存する門は、午門、東華門、西華門、神武門(北門)の全部で4ヶ所しかない。

■中和殿と保和殿(左の写真) 故宮は大きく「外朝」「内廷」に分けられ、「外朝」は主に公の行事を行う場で、太和殿、中和殿、保和殿の3殿からなり、「内廷」は乾清門以後の乾清宮、交泰殿、坤寧宮、東西6宮などの宮殿群からなり、皇帝が日常政務を取り仕切ったり、住居があった場所、皇后・貴妃の住居として利用した場所を"後宮"と呼んだ。ここに現存する門は、午門、東華門、西華門、神武門(北門)の全部で4ヶ所しかない。

|

■牛門(右の写真)有名な天安門をくぐり、北の方角に進むと故宮の正門に相当する「牛門」がある。 |

■大和殿(左の写真)は故宮最大の宮殿であり、故宮の正殿である。また、現存する中国最大の木造建築物でもある。 ここは、即位の式典、祝日の祭典、政令の発布など重要な儀式が行われた所であり、中央奥に皇帝の玉座がある。 大和殿の前庭は写真でもわかるように広大である。 |

■中和殿(右の写真)大和殿の北側に三大殿の残りの二つ、中和殿、保和殿が順に建っている。三大殿の北側は内廷とよばれ、皇帝の執務場所であり、住居でもあった。 ■中和殿(右の写真)大和殿の北側に三大殿の残りの二つ、中和殿、保和殿が順に建っている。三大殿の北側は内廷とよばれ、皇帝の執務場所であり、住居でもあった。

|

■魔よけ(左の写真)屋根の上には巨大な龍が置かれ、軒には10種類の動物と仙人と動物の形をした瓦が置かれている。これは魔よけの目的であり、中国の殿建築にはよく見られるが、これまで種類があるのは紫禁城だけである。

■魔よけ(左の写真)屋根の上には巨大な龍が置かれ、軒には10種類の動物と仙人と動物の形をした瓦が置かれている。これは魔よけの目的であり、中国の殿建築にはよく見られるが、これまで種類があるのは紫禁城だけである。 |

■大石雕(右の写真) 皇帝だけが通る事を許された龍の大理石のレリーフ、紫禁城最大の石造物。北京郊外の房山(50キロメートル)から運ばれたもの。当時は冬の道に打水をし、凍りついた道を2万人で約1ヶ月かけて運ばれてきたもの。皇帝はこの龍の上を輿に乗って通った。

■大石雕(右の写真) 皇帝だけが通る事を許された龍の大理石のレリーフ、紫禁城最大の石造物。北京郊外の房山(50キロメートル)から運ばれたもの。当時は冬の道に打水をし、凍りついた道を2万人で約1ヶ月かけて運ばれてきたもの。皇帝はこの龍の上を輿に乗って通った。

|

■乾清宮(左の写真) 1420年創建。1798年に再建。皇帝の寝室兼執務室であり、皇后でない限り立ち入ることができなかった。清代には、皇帝が死ぬと棺をここにとどめて祭ったあと、景山の寿皇殿、または観徳殿におき、そこから陵墓に運んだとされている。部屋の中には「正大公明」の額があるが、雍正帝の時代には皇子の中から皇太子と定めたものの名を書き、箱におさめこの額の裏側に納めて置いたこともある。映画「ラストエンペラー」で溥儀が幼少時代に玉座の後ろにコウロギを隠した玉座がこれである。

■乾清宮(左の写真) 1420年創建。1798年に再建。皇帝の寝室兼執務室であり、皇后でない限り立ち入ることができなかった。清代には、皇帝が死ぬと棺をここにとどめて祭ったあと、景山の寿皇殿、または観徳殿におき、そこから陵墓に運んだとされている。部屋の中には「正大公明」の額があるが、雍正帝の時代には皇子の中から皇太子と定めたものの名を書き、箱におさめこの額の裏側に納めて置いたこともある。映画「ラストエンペラー」で溥儀が幼少時代に玉座の後ろにコウロギを隠した玉座がこれである。

|

■珍宝 (右の写真)展示物の多くは、内廷にある絵画館、珍宝館や陶磁館などで展示公開されている。絵画館の前には九龍壁があり、左の写真のように、皇帝の象徴である龍が描かれた見事な壁面を鑑賞することができる。 それに、真に貴重な宝物と言われるようなものは、蒋介石が台湾に逃げるとき持ち出してしまったということで、台湾の「故宮博物館」の方が見事な物が揃っているとの事 |

|

| ■神武門(上の写真) 故宮の北の出口(勿論こちらからでも入ることができる)は神武門とよばれており、門の上部には大きな字で「故宮博物院」と書かれた表示がある。 故宮を十分に鑑賞するためには時間的に余裕のあるスケジュールを組んで訪れたい。 |

yuuko